|

Archivio (comunque indiziario) di Analisi del Periodo | |||||||||

|

|

|

|||||||||

|

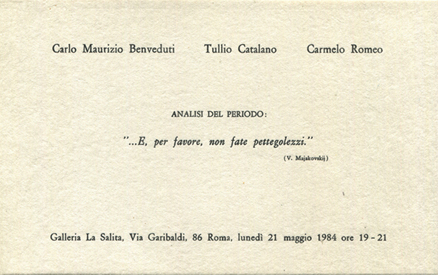

ANALISI DEL PERIODO: "...e, per favore, non fate pettegolezzi" (Majakovskij) L'ambiente sonoro è dato da un lavoro di Benveduti e Catalano realizzato su nastro magnetico con le voci degli autori il 19 gennaio 1980 |

|||||||||

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

È la seconda fase di "analisi

del periodo", una mostra con la quale Maurizio Benveduti, Tullio Catalano

e Carmelo Romeo proseguono il loro ormai più che decennale discorso

sull'atto mancato del rapporto tra arte e critica, tra critica e ideologia.

Discorso che, sebbene prevalentemente visivo, non ha mai trascurato molteplici forme di espressione (sta circolando in questi giorni l'ultimo numero di Aut.Trib.17139, e in giugno andrà in replica sul primo canale radiofonico RAI l'edizione differita del n.8, "La ricerca dell'oro"). L'oggetto di queste 'analisi' (che esprimendosi nello stesso linguaggio del loro oggetto sarebbe più giusto -sebbene più brutto - definire 'meta-analisi') sono in verità le azioni e i gesti già consumati e dissolti nella storia; quelli che, anche se stemperati dal tempo, rimangono per la chiarezza dei pronunciamenti, o per la vaghezza dei proponimenti, o per la inquietudine delle soluzioni adottate. Quando la storia, o anche l'arte, pone i propri problemi, certamente li pone una volta per tutte, ma non possono avere soluzioni fuori dalle contingenze storiche che li hanno determinati. Vi è un momento per agire e uno per riflettere, una fase che reclama l'azione e una che consente solo di prepararvisi, dove è prevalente l'attività teorica su quella pratica. Certo a volte la necessità di agire coglie impreparati. Si può cogliere il rischio del fallimento ma non quello del disprezzo. La storia non si lascia mantenere in caldo con i metodi del bagnomaria; e tutti i momenti non sono sempre pronti all'uso come l'ideologismo e il volontarismo protagonistico suppongono. E dato che nessuno parla più di rivoluzione, uno vi si adegua ma non vi rinuncia; anche se davanti a tutto rimane pur sempre lo spettro del fallimento, dei fallimenti nella storia, nell'arte, nella critica. "Analisi", dunque, "non di quanto il periodo sta trattando, ma proprio di quanto sta tacendo", di quanto insegna ad omettere e troppo presto a gettare alle ortiche. Ma al posto di Marx uno può anche prendere Majakovskij. Non si discosta. Non che siano paralleli; l'accostamento è sul metodo delle adozioni non nel loro merito. Magari ne deriva un paragone lillipuziano, ma serve a mantenere il bersaglio, l'indicazione. Si colga o non si colga il segno, gli eventi che preparano la mira si sono dati una volta per tutte, senza la possibilità del replay, che poggia su una presunta oggettività dei valori di effigie, riproducibili a volontà con meccanici gesti sisifodei. Invece, la delicatezza raccolta tutta nel gesto che si nega ogni ripetizione ha il gusto di una disciplina (orientale?) dove quanto avviene nel momento dell'azione, irrimediabilmente nell'azione si consuma. Ossia l'aspetto epifanico dell'arte, quello non riproducibile, attestato fuori dalle tecnologie che contando sugli sguardi degli altri inducono l'illuminazione fotometricamente controllata del soggetto e la correzione dello scenario per celebrare una contraffatta chiarezza da fotofinish. Con discrezione il Cristo decise risorgere quando ancora era buio; e alla pittura il fato creò solo dei problemi di illuminazione. Quando l'attenzione si sposta dall'apparizione alla sparizione, non conta l'esibito ma l'esibirsi, l'esporsi come sporgersi oltre la balaustra dell'oggetto tedioso, oltre la soglia della sicurezza oftalmica. Tolto l'occhio rimane l'orecchio; la tribale risonanza che avvia la biografia mitica. Ma come una piattola questa si porta appresso la maldicenza, i piaceri del sussurro e della malizia. Proprio un moneto prima di compiere il gesto definitivo il poeta si premunisce: "e per favore, non fate pettegolezzi"; vuole evitare e cavarsi fuori dall'altra fossa che gli si prepara: quella che scavano coloro che "hanno capito" al di fuori della consultabilità. Mentre nella fase precedente l'oggetto dell'analisi era Guernica, e la scena si organizzava attorno ad una performance, stavolta allora si tratta di Majakovskij e lo spazio è percorso da un sonoro la cui cadenza ripetitiva sembra suggerire, dietro le quinte, l'apparente sfasamento linguistico tra "metaforizzare" e "metaforizzarsi", tra gli attesi moventi di identità e i quasi prescritti contenuti d'obbligo. Come in Guernica anche qui viene evitata ogni seduzione alla citazione iconografica, ogni suggestione debolezza a ricreare un improbabile clima. La citazione serve a spostare l'occhio dalla tangibilità delle opere verso l'inquietudine che gli atti mancati (e continuati) generano tanto nell'arte che nella storia. Non è una mostra a tema, concertata in gruppo, ma il risultato di una non preventivata (sebbene stimolata) messa a fuoco di componenti similari, nel metodo e nel merito, che configura il procedere di un contegno linguistico che appena giunge alla soglia della reificazione ne sorprende il momento insoluto, potenzialmente critico e pericolosamente fantasmatico, che già reclama un non più analogico scambio fatidico tra soggetto e oggetto. L'arte rimane forse il metodo e il mondo dei capri espiatori. Monte Moria a cui avviarsi con il proprio figlio nella speranza che lì, un attimo prima di vibrare il colpo mortale, un provvidenziale intervento ci possa additare un equivalente da sostituire nel sacrificio, e così proseguire senza tragedie il cerimoniale delle montagne incantate. Dovremmo invece disobbedire all'ordine che autorizza l'inganno e finalmente, sacrificato l'innocente, infrangere il patto che ci lega con mille patetici lacci alle incessanti cerimonie della metafora. E se il gesto irreparabile e irrimediabile segna l'artista, il pettegolezzo è il gesto irrinunciabile che segna il suo pubblico. Allora se una volta è morto il poeta, la seconda volta muoia il pubblico; ché forse è lui lo stringente cerchio dell'allucinazione, lo spettatore proditorio per il quale è imbandita la festa. Uno è disposto anche a fallire per tutto questo, se Majakovskij ha fallito. Perché sempre di rivoluzione si parla, sia pure si trattasse della rivoluzione della cezanneana carota. Come in Guernica anche qui l'azione si è già svolta fuori dal cerchio allucinato dell'immaginazione; e forse lo ha spaccato, in quel momento. Rimarrebbero le sue scorie rugginose, i decori arredativi, gli impasti camaleontici dello stile e gli zerbini sonori che ci tengono sulla soglia di una non ben definita scena acconciata e chiusa nell'apparente compostezza dell'arte. Ma l'attrito fra i segni fa vacillare ogni solida compiutezza e cancella l'ipoteca simbolista delle opere specifiche; perché il simbolo, quando è somatizzato, resta fuori dalla preoccupazione dei finalismi interpretativi attestandosi sulla posizione delle metodologie e tipologie formali. E qui non è espressa la vezzosa categoria dell'effimero, ma dell'infimo e dello spurio, dello sperpero e del basso proprio del tempo dei suicidi che non si tolgono di mezzo. Perché certamente alla fine uno non si uccide: non è mica Majakovskij. E neppure Majakovskij è rimasto Majakovskij se Guernica è un quadro. cr |

||||||||||

|

|

||||||||||

|

||||||||||